こちらでは、重度訓練の操作方法についてご案内しています。

中軽度訓練の操作方法は、こちらをご覧ください。

失語症言語訓練支援サービス【花鼓SaaS】(はなつづみ サース)

訓練の段階

重度訓練には、以下の段階があり、訓練する人の能力に合わせた段階を選んで訓練できます。1つの段階の訓練内容をクリアできてから、次の段階へお進みになることをお勧めします。さらに上の段階を意識し、目標を設定して訓練に励むように指導してください。

訓練を進めるためのポイントについては、こちらをご覧ください。

訓練を進めるためのポイントについては、こちらをご覧ください。

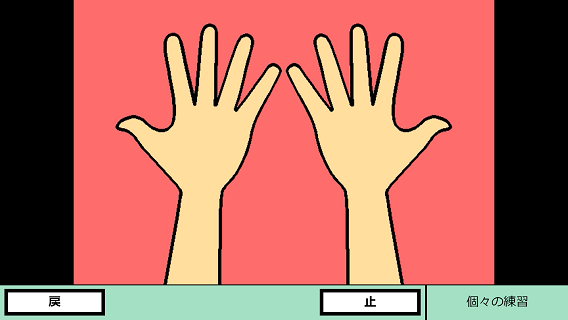

口の体操

訓練に入る前の、準備体操です。訓練を始める前には、口と身体の緊張感を和らげるための準備体操が大切です。準備体操によって、気持ちの良い発声をすることが可能となります。画面上の「わに」や「ふぐ」のアニメーションの動作に合わせて口や舌や顎の形・動きを楽しみながら、リラックスしながら、なめらかにしていきます。

第一段階

単音の発音の練習です。日本語の音の特徴を、絵と動きと色で表現してあります。形や動きの速さ、方向、位置(高さ)、道筋および色彩で、音の特徴が把握しやすい構成になっています。画面の動きのイメージを自分の身体で再現しながら発音してみます。自分で動き、自らの自覚で音の特徴をとらえてみることが大切です。

第二段階

音の表現の練習です。第一段階で練習した音を使って、感情・呼びかけ・応答表現などを練習していきます。画面の色の塗りつぶしのガイドとお手本の声によって、それぞれの音の長さ・間隔など日本語特有のリズムやイントネーションを持った表現を身につけることができます。

第三段階

話しことばの練習です。ひとつの状況・場面ごとに3つから4つの分でまとめられた話しことばを練習します。第二段階の練習に比べて、より長い文で、日常よく使われるかけ声、あいさつ、問いかけ、応答などを交えながら練習します。さらに話しことばの特徴的な延ばし方、切り方、響かせ方や高低のつけ方すべてを練習します。

第四段階

話しことばをまとめて唱える練習をします。第三段階までで練習した日常表現、感情、抽象の話しことばを総合して練習します。各訓練場面での話しことばのまとまりが、自分の話しことばとして理解でき、日常会話に近いスピードで繰り返せるようになるまで練習してください。

訓練の種類

訓練の種類には、以下の種類があります。

基本リハビリ

『基本リハビリ』では、段階ごとに用意されている訓練項目をすべて、ひととおり練習します。

標準設定

訓練する人に合わせて、あらかじめ編集した内容の訓練をおこないます。訓練の指導をおこなう人が、対象の人の段階、得意な項目、不得意な項目などを考慮して訓練の内容を組み合わせて作ることができます。訓練の登録手順については、「管理画面の操作方法」を参照してください。

個々の練習

個々の練習では、段階ごとの訓練項目の中から、個々の項目を随時選んで練習できます。

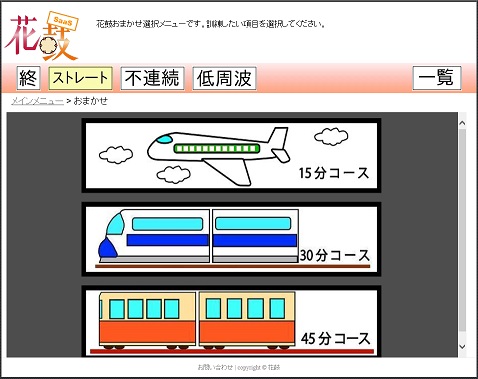

おまかせ

『おまかせ』では、選択した段階の訓練を、時間を決めて練習できます。『15分コース』、『30分コース』、および『45分コース』があります。選ばれる訓練項目はランダムです。毎日違う内容で自習形式で訓練できます。

低周波刺激、不連続刺激の訓練

花鼓では、周波数を調整した音声で訓練することが可能です。以下のような音声を用意しています。画面上のボタンで選択することができます。

ストレート

加工されていない、通常の音声を再生します。

低周波刺激

太鼓の低い音はリズムなどに使われています。このように、音声も低い音の部分にリズム・イントネーションなどのことばの抑揚が含まれています。この低周波部分のみを強調して聞くことによって、話しことばの持つ抑揚を効果的に訓練します。

不連続刺激(低周波+高周波)

日本語の各音素の特徴的な要素は、約300Hzと3,000Hzの間に強く含まれています。不連続刺激では、あえて音声の中からこの部分を取り除くことによって、各音の特徴の違いを聞き分ける訓練をします。

ログイン~訓練の開始

それでは、訓練を進めていきましょう。

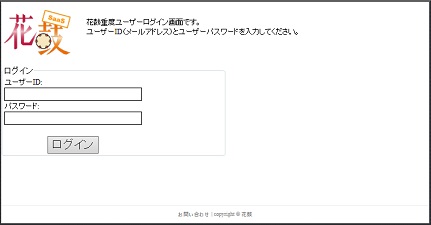

訓練を進めるためには、患者ごとのユーザーIDとパスワードが必要です。管理者のユーザーIDとパスワードではログインできません。必ず、患者ごとのユーザーIDとパスワードを作成してください。個人でご利用の方は、申込み時に発行されたユーザーIDとパスワードをご用意ください。

訓練を進めるためには、患者ごとのユーザーIDとパスワードが必要です。管理者のユーザーIDとパスワードではログインできません。必ず、患者ごとのユーザーIDとパスワードを作成してください。個人でご利用の方は、申込み時に発行されたユーザーIDとパスワードをご用意ください。

ログイン画面

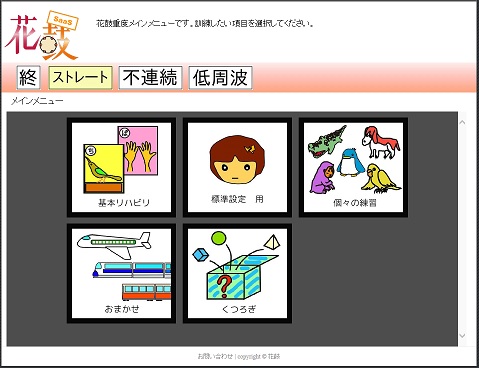

メインメニュー

②ログイン後に最初に表示される画面です。訓練の種類を選択して、クリックしてください。「基本リハビリ」「標準設定」「個々の練習」「おまかせ」のいずれかの③以降のページに進みます。

「くつろぎ」では、息抜きのコーナーに進みます。

「ストレート」「不連続」「低周波」のボタンをクリックすると、訓練中に再生される音声を、通常の音声・不連続刺激・低周波刺激のいずれかにすることができます。

「終」をクリックすると、訓練の選択を終了し、ログアウトします。

「くつろぎ」では、息抜きのコーナーに進みます。

「ストレート」「不連続」「低周波」のボタンをクリックすると、訓練中に再生される音声を、通常の音声・不連続刺激・低周波刺激のいずれかにすることができます。

「終」をクリックすると、訓練の選択を終了し、ログアウトします。

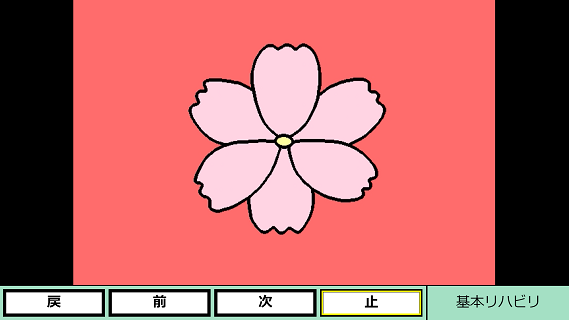

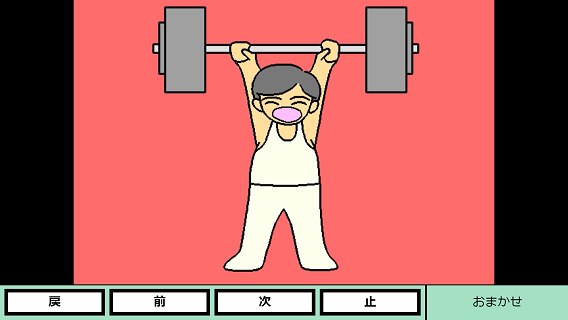

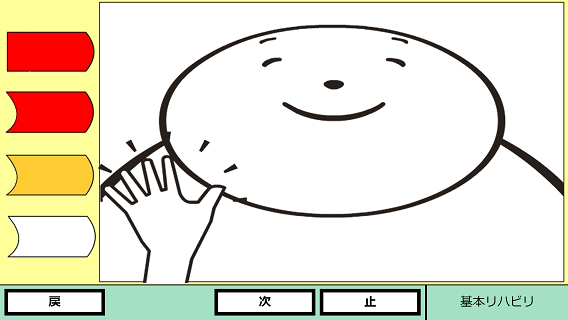

基本リハビリ

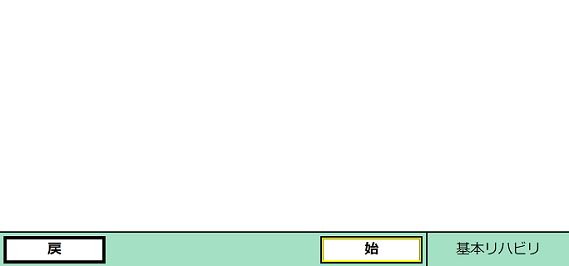

②のページで「基本リハビリ」をクリックすると、訓練段階の選択画面が表示されます。

③練習したい訓練段階をクリックし、「始」ボタンをクリックすると、訓練が開始されます。ひとつの訓練が終わると、自動的に次の訓練が開始され、全ての訓練の再生が終わると、自動的に訓練段階の選択画面に戻ります。

④画面下の「戻」ボタンをクリックすると、訓練を中止して、訓練段階の選択画面に戻ります。

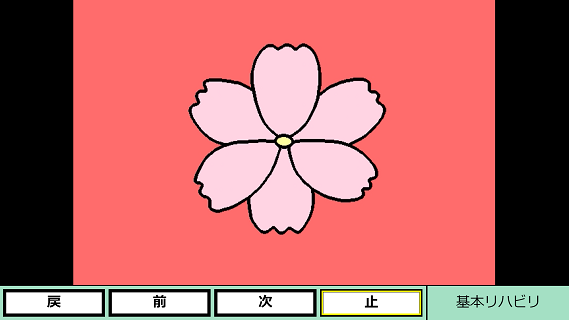

「前」ボタンをクリックすると、ひとつ前の訓練を再生します。

「次」ボタンをクリックすると、次の訓練を再生します。

「止」ボタンをクリックすると、一時停止に切り替わります。動画再生位置を変更できるモードになります。

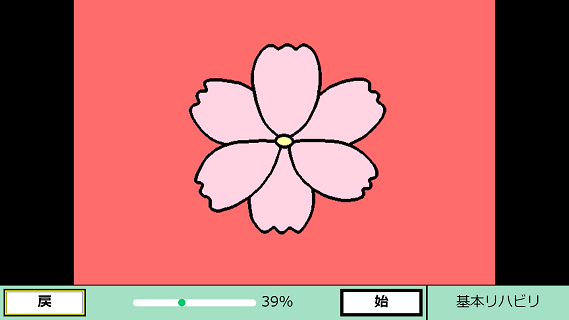

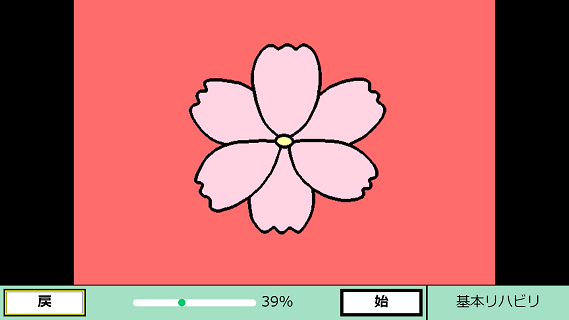

⑤一時停止画面では、画面下の「戻」「始」の操作ボタンをクリックしながら訓練を進めることができます。

「戻」ボタンをクリックすると、訓練を中止して、訓練段階の選択画面に戻ります。

「始」ボタンをクリックすると、スライダーで指定した時間から、動画の再生を開始します。

③練習したい訓練段階をクリックし、「始」ボタンをクリックすると、訓練が開始されます。ひとつの訓練が終わると、自動的に次の訓練が開始され、全ての訓練の再生が終わると、自動的に訓練段階の選択画面に戻ります。

④画面下の「戻」ボタンをクリックすると、訓練を中止して、訓練段階の選択画面に戻ります。

「前」ボタンをクリックすると、ひとつ前の訓練を再生します。

「次」ボタンをクリックすると、次の訓練を再生します。

「止」ボタンをクリックすると、一時停止に切り替わります。動画再生位置を変更できるモードになります。

⑤一時停止画面では、画面下の「戻」「始」の操作ボタンをクリックしながら訓練を進めることができます。

「戻」ボタンをクリックすると、訓練を中止して、訓練段階の選択画面に戻ります。

「始」ボタンをクリックすると、スライダーで指定した時間から、動画の再生を開始します。

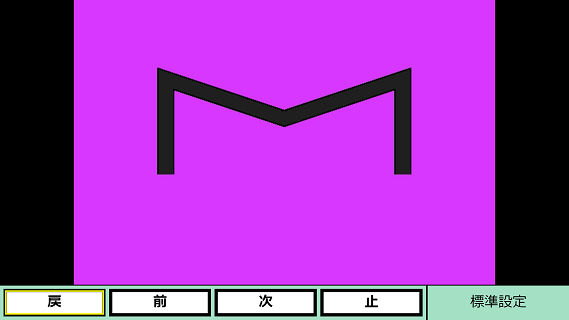

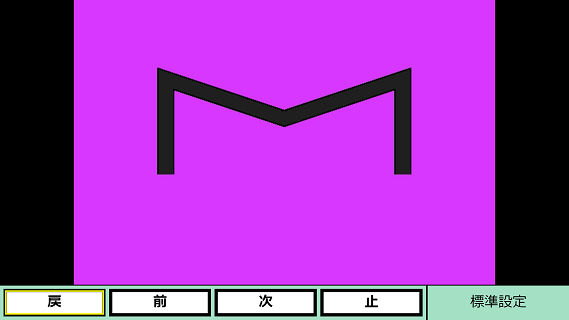

標準設定

②のページで「標準設定」をクリックすると、訓練段階の選択画面が表示されます。

③練習したい訓練段階をクリックすると、訓練が開始されます。訓練の登録手順については、「管理画面の操作方法」を参照してください。

選択できない訓練段階は、標準設定が登録されていません。また、「口の体操」は、基本リハビリと同じ順序で訓練が再生されます。

ひとつの訓練が終わると、自動的に次の訓練が開始され、全ての訓練の再生が終わると、自動的に訓練段階の選択画面に戻ります。

④画面下の「戻」ボタンをクリックすると、訓練を中止して、訓練段階の選択画面に戻ります。

「前」ボタンをクリックすると、ひとつ前の訓練を再生します。

「次」ボタンをクリックすると、次の訓練を再生します。

「止」ボタンをクリックすると、一時停止に切り替わります。動画再生位置を変更できるモードになります。

③練習したい訓練段階をクリックすると、訓練が開始されます。訓練の登録手順については、「管理画面の操作方法」を参照してください。

選択できない訓練段階は、標準設定が登録されていません。また、「口の体操」は、基本リハビリと同じ順序で訓練が再生されます。

ひとつの訓練が終わると、自動的に次の訓練が開始され、全ての訓練の再生が終わると、自動的に訓練段階の選択画面に戻ります。

④画面下の「戻」ボタンをクリックすると、訓練を中止して、訓練段階の選択画面に戻ります。

「前」ボタンをクリックすると、ひとつ前の訓練を再生します。

「次」ボタンをクリックすると、次の訓練を再生します。

「止」ボタンをクリックすると、一時停止に切り替わります。動画再生位置を変更できるモードになります。

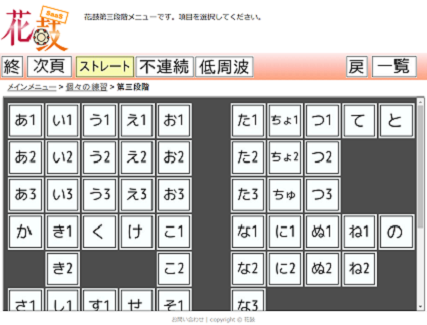

個々の練習

②のページで「個々の練習」をクリックすると、訓練段階の選択画面が表示されます。

③訓練したい段階を選択して下さい。次に、個々の訓練の選択画面が表示されます。

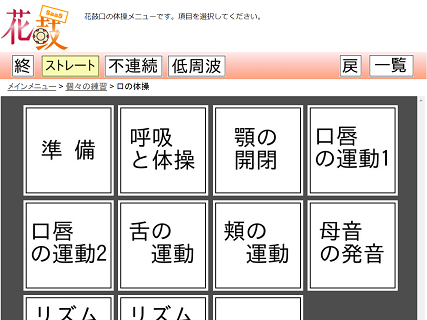

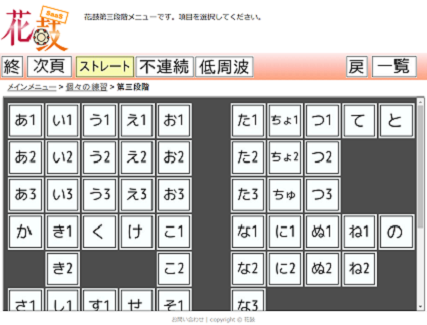

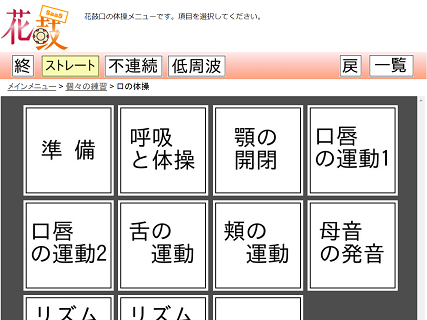

④個々の訓練の名前は、「口の体操」では訓練内容、第一段階~第四段階では五十音で表示されます。第三段階と第四段階では選択画面が2ページに分かれていますので、左上の「次頁」または「前頁」をクリックして画面を切り替えてください。

練習したい訓練の名前をクリックし「始」ボタンをクリックすると、訓練が開始されます。再生が終わると、自動的に訓練段階の選択画面に戻ります。

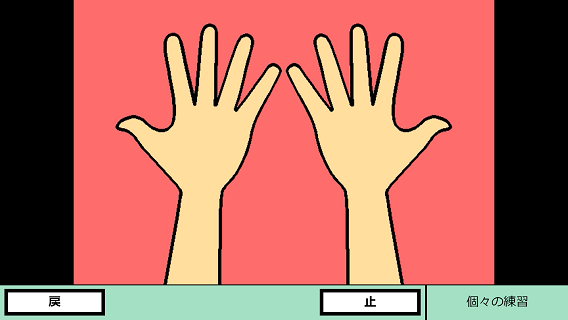

⑤画面下の「戻」ボタンをクリックすると、訓練を中止して、訓練段階の選択画面に戻ります。

「止」ボタンをクリックすると、一時停止に切り替わります。動画再生位置を変更できるモードになります。

③訓練したい段階を選択して下さい。次に、個々の訓練の選択画面が表示されます。

④個々の訓練の名前は、「口の体操」では訓練内容、第一段階~第四段階では五十音で表示されます。第三段階と第四段階では選択画面が2ページに分かれていますので、左上の「次頁」または「前頁」をクリックして画面を切り替えてください。

練習したい訓練の名前をクリックし「始」ボタンをクリックすると、訓練が開始されます。再生が終わると、自動的に訓練段階の選択画面に戻ります。

⑤画面下の「戻」ボタンをクリックすると、訓練を中止して、訓練段階の選択画面に戻ります。

「止」ボタンをクリックすると、一時停止に切り替わります。動画再生位置を変更できるモードになります。

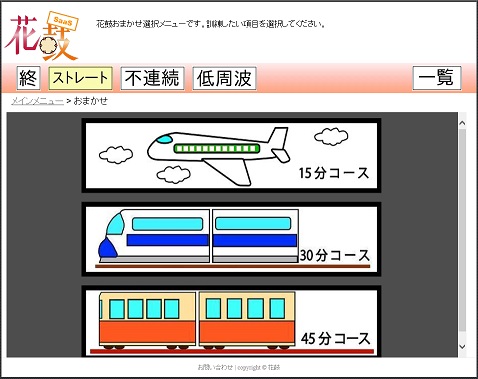

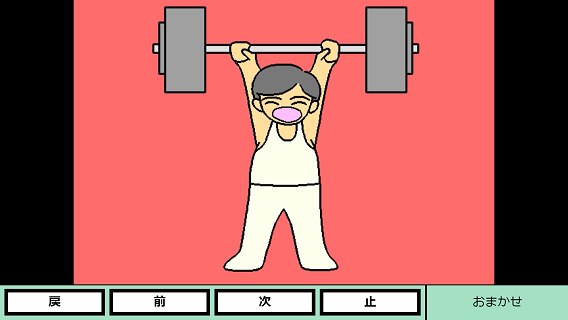

おまかせ

②のページで「おまかせ」をクリックすると、訓練時間の選択画面が表示されます。

③訓練したい時間を選択して下さい。次に、訓練段階の選択画面が表示されます。

④練習したい訓練段階をクリックし、「始」ボタンをクリックすると、訓練が開始されます。訓練の順番は、訓練のたびにランダムになります。

ひとつの訓練が終わると、自動的に次の訓練が開始され、訓練時間が選択した時間に達すると、そのときの訓練の再生が終わった後、自動的に訓練段階の選択画面に戻ります。

⑤画面下の「戻」ボタンをクリックすると、訓練を中止して、訓練段階の選択画面に戻ります。

「前」ボタンをクリックすると、ひとつ前の訓練を再生します。

「次」ボタンをクリックすると、次の訓練を再生します。

「止」ボタンをクリックすると、一時停止に切り替わります。動画再生位置を変更できるモードになります。

③訓練したい時間を選択して下さい。次に、訓練段階の選択画面が表示されます。

④練習したい訓練段階をクリックし、「始」ボタンをクリックすると、訓練が開始されます。訓練の順番は、訓練のたびにランダムになります。

ひとつの訓練が終わると、自動的に次の訓練が開始され、訓練時間が選択した時間に達すると、そのときの訓練の再生が終わった後、自動的に訓練段階の選択画面に戻ります。

⑤画面下の「戻」ボタンをクリックすると、訓練を中止して、訓練段階の選択画面に戻ります。

「前」ボタンをクリックすると、ひとつ前の訓練を再生します。

「次」ボタンをクリックすると、次の訓練を再生します。

「止」ボタンをクリックすると、一時停止に切り替わります。動画再生位置を変更できるモードになります。

効果的な訓練のために

訓練を進めるためのポイントを、訓練段階ごとに解説します。

口の体操

ことばの訓練を始める前に、発声や発音に必要な部分を連動させ調整すると、訓練の効果を上げることができます。『口の体操』は訓練の前におこなってください。「基本リハビリ」ですべての訓練をおこなう場合の所要時間は、約20分です。

身体の姿勢や緊張は、その機能(発声や発音)の仕方に影響を与えます。『口の体操』では、頭や顔の土台であるあご、またその土台である肩や上腕、さらにその土台である背柱や腰が適切な位置にくるように調整します。姿勢が正しいと自然に気持ち良い声で話すことができます。

これらの体操は、できるようになることが目的ではありません。これからことばの練習に入る準備体操のつもりでやってください。

また、動きや感覚が弱い(麻痺や感覚障害がある)方や思いどおりに動かしづらい(中枢性の失行がある)方は、練習としてやってください。

魔法のように一瞬でできるようになるリハビリはありません。繰り返し練習して、自分の発声する部位を、自分の意志するように動かせるようになりましょう。

- まず、身体の適度な緊張を和らげ、発声や発音の土台である首のねじれを調節し、良い声を出します。

自分の全身の姿勢を自覚しましょう。

- 発音に必要な部分の運動をおこないます。あごや下唇、舌、頬を調子に合わせて動かします。

上手に動かせなくてもかまいません。画面のように動かそうとすること、そのような自分の発音部分の位置や動きを知覚すること(自己受容感覚)が、訓練を始める前に大切なことです。 - ここでは、まだ声を出さずに運動すること(分離運動)もポイントの1つです。声が出てしまう方もできるだけ出さずに動かすよう心がけてください。

調整も機能も受け身にやるのではなく、自分で意識し注意して練習したり、工夫したりしてください。 - ことばの練習につながるように声を使って次のことを練習します。

- 声の抑揚をつける練習

- 音の単位を自覚する練習

- 緊張の高い音と弛緩した音の練習

- 長い母音(声を伸ばす)と短い母音の組合せ練習

- 詰まる音や跳ねる音が入った日本語のいくつかのリズム練習

第一段階

『第一段階』では、日本語の音の特徴が、絵と動きで表示されます。その音の特徴が、形、動きの速さ、方向、位置(高さ)、道筋、および色彩でとらえられるようになっています。「基本リハビリ」ですべての訓練をおこなう場合の所要時間は、約25分です。

自分が発音するときには、発音に合わせた運動を発音と同時におこなってください。たとえば、「あ」の花が開花する画面では、「動かせる方の手のひらを握ってゆっくり開く/腕を胸にあてた状態から深呼吸のように広げる/頭を下に向かせて徐々に天井に向けていく/椅子に座って両足をそろえた状態からゆっくり横に開いていく」などの運動をおこないます。

これらの運動は、上手にできることが目的ではありません。身体の何処を使っても、間違ってもかまいません。自分で動き、自らの自覚で音の特徴をとらえることが大切です。

基本リハビリでは、5母音から、m(ま)k(か)r(ら)s(さ、し)t(た、ち、つ)h(は、ひ、ふ)p(ぱ、ぴ)n(な、に)の子音、最後にw(わ)y(や)の半母音の順に並べてあります。母音は発音の基本であり最初に、子音は日本語の発音部位の外枠から中を埋めていけるように、多感覚を必要とする半母音は最後に練習するようにしてあります。なお、これらは、苦手な音を選んで練習できるようにもなっています。

- ナレーション(先生の声)が聞こえたら、すぐ後で同じ画面が表示されます。それに合わせて発音してください。

画面の絵は、単純な線画と具体的な絵の2通り準備されています。これは、訓練する人によって音の特徴のつかみやすさが違うからです。練習しやすい方の画面で練習してください。

画面の動きのイメージを自分の身体で再現しながら発音すると効果的です。 - どの音にも、伸ばして言う練習と短く言う練習が組み合わされています。どちらも言えるようになりましょう。

練習は、常に音の速さの特徴のある方から始まっています。 - 『おまかせ』では、各音の練習の後で、すぐに第二段階のその音の表現訓練につなげています。発音はことばを話すためにこそ必要だからです。基本的な練習が終わったら、できるだけ『おまかせ』コースのランダムな練習を増やしてください。

第二段階

音の表現の練習段階です。「基本リハビリ」ですべての訓練をおこなう場合の所要時間は、約60分間です。

第一段階で練習した音を使った、感情・情動表現、呼びかけ・応答表現、擬音擬態表現などが組み込まれています。

訓練の内容は、第一段階と同じ音表現の練習から構成されていますが、半母音だけは、全部(わ、や、ゆ、よ)の練習があります。

また、練習したいものだけ選択して練習することもできます。

ここでは、周波数の調整や振動子を併用すると、抑揚、長さ、間隔がとらえやすくなります。

「不連続刺激」を選択して、音の練習をしてみてください。

- 画面の下段には、その音の数(音節)が表示されています。

ナレーション(先生の声)に合わせて、その音の特徴を示す色で塗りつぶされていきます。

音節は、長母音は長く表示してあります。跳ねる部分(「あっ」の「っ」の部分)は間隔を広げ、詰める部分(「ぱーん」の「ん」の部分)は黒印を付加して表示してあります。 - ナレーション(先生の声)が流れると、すぐに画面だけ元に戻りますから、画面で色が塗りつぶされるのに合わせて発音してください。抑揚や長さや間隔をつかみ、自分も同じように言ってみることが大切です。

- 『おまかせ』コースは、いろいろな項目を練習するのに便利になっています。音の特徴の把握が不十分だったり、自信がない場合には、『おまかせ』コースで第一段階と併せて練習すると良いでしょう。

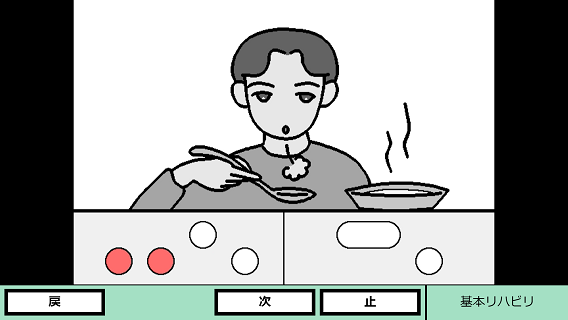

第三段階

いよいよ、ことばの練習に入ります。「基本リハビリ」ですべての訓練をおこなう場合の所要時間は、約180分間です。

ここで練習することばは、擬音や擬態語、かけ声、誘導、呼びかけの間投詞、挨拶や遊び、副用語などを2語表現で、問いかけや応答を1語表現で作ってあります。すべて話しことばで話者の表現のまとまり文とし、終助詞、間投詞や助動詞の活用が吟味されています。また、名詞止め表現も話者の表現のまとまり文としてイントネーションが考えられています。

抑揚は、述部のイントネーション(呼びかけ、疑問、推定、断定、命令、感動)を主にしてあります。最後の音節の母音が明確または長く発音される場合はそこを高く、また最後の音節が短母音や無声化で言われる場合は、1つ前の音節を高くしてあります。アクセントは、2つ以上高さが続いても最後の音(つまり低に変化する直前の音)だけを高く表示しました。

リズム意識に重要なのは、周期的反復と強勢や群別であり、日本語の特徴は2拍子です。よって2拍子と反復の特徴を備えた擬音・擬態語を、抑揚で強勢をつけ利用してあります。また単調なモーラでなる日本語話しことばの中では、特殊な音節でリズムを際だたせることができるため、長母音や促音を効果的に使用してあります。

最初は、低周波刺激や振動子でことばの流れや抑揚やリズムをつかむ練習をし、次に正しい聞きとり能力を養うため不連続刺激で練習することをお勧めします。

おうむ返しに言えるだけでは、ことばの練習としては不十分です。各場面での話しことばのまとまりが、自分のことばとして空で繰り返せるようになるまで練習してください。無意識のうちに日本語らしく話す力をつけ、ことばの使用である文法や意味の基本の習得を確立することがねらいです。

- 1つの状況・場面に3~4文のまとまった話しことばが流れます。

- 最初の文は、ナレーション(先生の声)が中央の線まで進んだら繰り返してください。次に、中央の線より後ろの句を聞いて繰り返します。

- 2番目の文は、表示された全部のナレーション(先生の声)が流れます。最後まで聞き終わってから、繰り返し練習します。

- 3番目の文は、ナレーション(先生の声)は、変化を伴いますが基本的には全部を発音します。最後まで聞き終わってから、繰り返し練習します。

- 4番目の文は、2番目の文と同じ形式になっています。

- 画面の下段の表示は、音節数を基本に表示してあります。

長母音は、長く表してあり同一重母音として示してあります。促音は「,」印で、発音は「.」印で表示、異種の2重母音は「。」印を付加してあります。これらは、声の高さに合わせて高低をつけてあります。

最初は細かいことは気にせず、聞こえたとおりのリズムと抑揚で言ってみてください。

第四段階

話しことばをまとめて唱える練習をします。第三段階までで練習した日常表現、感情、抽象の話しことばを総合して練習します。第三段階よりも難易度が高く、話しことばの発音スピードが速くなります。「基本リハビリ」ですべての訓練をおこなう場合の所要時間は、約80分間です。

最初は、第三段階訓練と同様に低周波の周波数調整器や振動子でことばの流れや抑揚やリズムをつかむ練習をし、次に正しい聞きとり能力を養うため不連続の周波数調整で練習することをお勧めします。

各訓練場面での話しことばのまとまりが、自分のことばとして理解でき、日常会話に近いスピードで繰り返せるようになるまで練習してください。

- 1つの状況・場面に4文のまとまった話しことばが流れます。

- 訓練画面内容は4文のまとまった話しことばの状況内容の理解を補助するために抽象的に描かれております。

- 最初に、4文のまとまった話しことばのナレーション(先生の声)が流れます。左側の4列表示は、4文の各文のナレーションに合わせて表示が流れます。

- 4文話しことばをまとめて最後まで聞き終わってから、繰り返し練習します。

- 4文話しことばのナレーションが流れた後、左側の4列表示にナレーションなしで表示が流れるのでそれに従ったスピードで発音練習します。

- 3番目の文のナレーション(先生の声)は、変化を伴いますが基本的には4文を続けて発音練習します。

- 4番目の文は、2番目の文と同じ形式になっています。

- 1つの状況・場面に2回の4文のまとまった話しことばナレーションが流れます。2回繰り返して4文話しことばの発音練習をします。

- 画面左側の表示は、話しことばのスピードのみを表示してあります。

第四段階は難易度をより高くするために、第三段階のように音節記号や声の高さに合わせて高低をつけた記号はありませんが、最初は細かいことは気にせず、聞こえたとおりのリズムと抑揚で言ってみてください。

くつろぎのコーナー

単調になりがちな訓練の合間に楽しめる、息抜きのコーナーです。様々な世界への興味が広がります。

歌の練習

歌に親しむことで、抑揚とリズムに対する感性を高めます。

俳句の世界・詩の世界

俳句や詩を、雰囲気たっぷりの情景写真をバックに朗読をおこないます。イメージとことばの連想です。

色の世界

表示されたイラストを選ぶと、塗り絵感覚で色が塗られていきます。ものと色との関連を連想します。

花の世界

美しい花の写真のライブラリー。自然への興味を広げながら、ゆったりと鑑賞してください。